受付時間のご案内

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ▲ |

ほっと整骨院の営業カレンダー

CALENDAR

ほっと整骨院の営業時間を掲載しています。

※営業時間は急遽変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。

お知らせ

NEWS

- 2022.6.29 ニュース ホームページをリニューアルしました

院長挨拶

Greeting

〜じん帯損傷の足首捻挫から腰痛へ、

またその後、大病を経験し腰痛再発〜

初めまして、腰痛・足のしびれ専門院の榎本です。

私もかつては腰痛持ちでした。きっかけはサッカーのケガからです。

重度の足首捻挫をしてしまい、そこから身体のバランスが崩れていき

気づけば重度な腰痛を生じていました。

そこでまずは自分の身体で体感して自分なりにケアをしながら勉強をつづけました。

この業界に入ってからもさまざまなセミナーに参加し知識と技術を磨いています。

その結果、腰痛やしびれで困っている多くの方々の症状改善へのお手伝いをさせて頂くことができました。

たかが腰痛されど腰痛、放っておくと生活での不便や趣味などの制限が出てきてしまいます。

症状の重さは関係なく、少しでも不安に感じていることがあればご相談ください。

私はこの業界の中で誰よりも痛みやつらさが理解できる人間だと自負しています。

それは私自身、大病を経験し一度死にかけているからです。

家族はお医者様から生存確率50%と聞かされていたようです。

それでも奇跡的に助かり今があります。

入院期間中は正直つらかったです。痛みや不安と私自身が戦ってきました。

完全に生かされた命です。

同じ痛みや不安を抱える方々に希望を与えられるよう精一杯努力させて頂きます。

貴方が踏み出したその勇気を私が受け止めます。

院長 榎本 尚幸

当院ご紹介動画

私とほっと整骨院の紹介動画になります。

院のコンセプトや私自身の施術で大切にしていることなどをお話しています。

どんな人が施術をしているのか不安な方もいるかと思います。

この動画で私自身の雰囲気が伝われば幸いです。

当院のことをまだご存知ない方や、これからご利用予定の方はぜひ一度ご覧ください。

当院の特徴

Features

腰痛施術歴21年

他院を圧倒するほどの臨床経験

大学卒業後に施術家になるために国家資格を取得し自身も悩んでいた腰痛に特化して研究・施術を行ってきました。

ヘルニア・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症・ぎっくり腰など、他院では改善しなかった重症腰痛が良くなったとたくさんの声を頂いています。

当院ではKEN YAMAMOTO先生に師事し世界各国で認められ使われている『KEN YAMAMOTOテクニック』を使用しています。

トレーナー経験を活かした

それぞれの症状に適した運動指導

当院ではしびれや痛みなどの症状に合わせて体操・トレーニングの指導

を行っています。

施術と同時進行することで、早期回復を目指し日常生活(QOL)

に支障が出ない状態になるまでしっかりとサポートいたします。

私自身の経験で裏付けされたアプローチ法を用いることで、再発しない身体づくりへとつなげます。

完全予約制のため時間をかけて

しっかりと一人ひとりに向きあいます

当院では流れ作業のような時間に追われたような施術は一切いたしません。

原因を探ってわかりやすい説明を行い、納得してもらったうえで、時間をかけて施術をしていきます。

その場しのぎのような施術は一切行いませんのでご安心ください。

丁寧なヒアリングと施術前の検査

をしっかりと行うことができる整骨院です。

施術案内

Treatment guidance

保険施術

・交通事故施術

自賠責保険を使った施術です。

被害者様の負担は0円です。

・健康保険施術

仕事中・通勤中を除いた日常の生活の中での捻挫・打撲・挫傷などでケガをした場合に行う施術です。

ぎっくり腰や肉離れ、寝違いなどにも適用です。

・労災保険施術

仕事中や通勤中にケガや事故などにあい負傷した場合に行う施術です。

患者様の負担は0円です。

骨盤矯正

骨盤は身体の土台であり、ゆがむことで身体全体に影響を及ぼしてしまうことがあります。

骨盤がゆがむことで、腰痛はもちろん肩こり、膝の痛みなどを引き起こす可能性もあります。

当院では骨盤にある仙腸関節に圧を加えながら本来あるべき場所に骨盤を戻すことで、関節に動きをつけていきます。

無理な矯正は一切行いませんのでご安心ください。

産後骨盤矯正

出産は女性の身体に大きな変化を及ぼします。

しかし、産後の身体のケアについてをアドバイスしてくれる専門家はなかなかいません。

当院では産後の身体の状態を確認しながら、最善のケア方法をご提案します。

完全予約制のためお待たせすることもなく、お子様と一緒にご来院いただけます。

無理な矯正や痛い施術は行わず、的確な手技で早期の改善を目指します。

気になることは何でもご相談ください。

猫背矯正

現代病とも言える猫背。

スマートフォン、タブレット、パソコンの普及により猫背になり、頭痛、首、肩のコリなどを訴える方が増えています。

当院では背骨から骨盤の関節の動きを優しい圧で動かしていき、肋骨や横隔膜の動きをつけていきます。

マスク生活が日常化して呼吸が浅くなっていることも猫背形成に拍車をかけている一因だと考えられています。

大きく深呼吸ができるようなアドバイスも行い、猫背の改善や予防をお手伝いいたします。

手技療法

<足整体>

通常の整体にプラスαで受けることができます。

硬くなった足の指や甲に動きをつけることで外反母しの改善を目指します。

また、全身のバランスを調整することで、歩きやすさへとつなげます。

腰痛や膝の痛みなどにも効果的です。

<GL整体>

本来の正しい姿勢(解剖学的肢位)に近づけて身体の重心位置を安定させ、呼吸の改善を図り、痛みのでづらい身体作りをサポートします。

体幹トレーニング

ゴムチューブや簡単な器具をつかって行うトレーニングです。

子どもからお年寄りまで安全にできるメニューとなっています。

具体的には、不安定なマットの上での歩行練習やバランス体操などを行います。

これはサッカー日本代表の長友選手が行って有名になった体幹トレーニングです。

腰痛・膝痛の再発防止

や日常生活のパフォーマンスアップ

をしたい方などにご利用いただいています。

筋膜リリース

専用の器具を用いて、関節や筋肉にアプローチを行います。

手ではほぐしきれない内部の筋肉にアプローチすることで、血行改善や痛みの緩和、スポーツのパフォーマンスアップへとつなげます。

つらい慢性痛に効果が期待できる施術です。

通常の整体施術に追加して受けていただくことも可能です。

交通事故施術

交通事故症状の「むちうち」などには超音波を使用し、症状の改善を図ります。

交通事故では不意に瞬間的な衝撃が加わるため、受傷初期からすぐにマッサージすることはおすすめしていません。(症状によっては初期からマッサージしていくこともあります)

身体の様子をみながら、適切な施術を行っていきます。

ダイエットメニュー

ダイエットでは、身体のバランスを調整しながら健康に配慮したウエイトコントロールを行うことが重要です。

しかし、食事や運動を管理して体重を減らすことを一人で行うのはなかなか難しいかと思います。

当院では「痛みなく動ける身体をつくるプログラム」を用意いたしました。

膝や腰が慢性的に痛む方や、お医者さんに痩せるようにと言われた方などにおすすめのメニューとなっています。

一緒に健康な身体づくりをしていきましょう!

重症腰痛専門施術

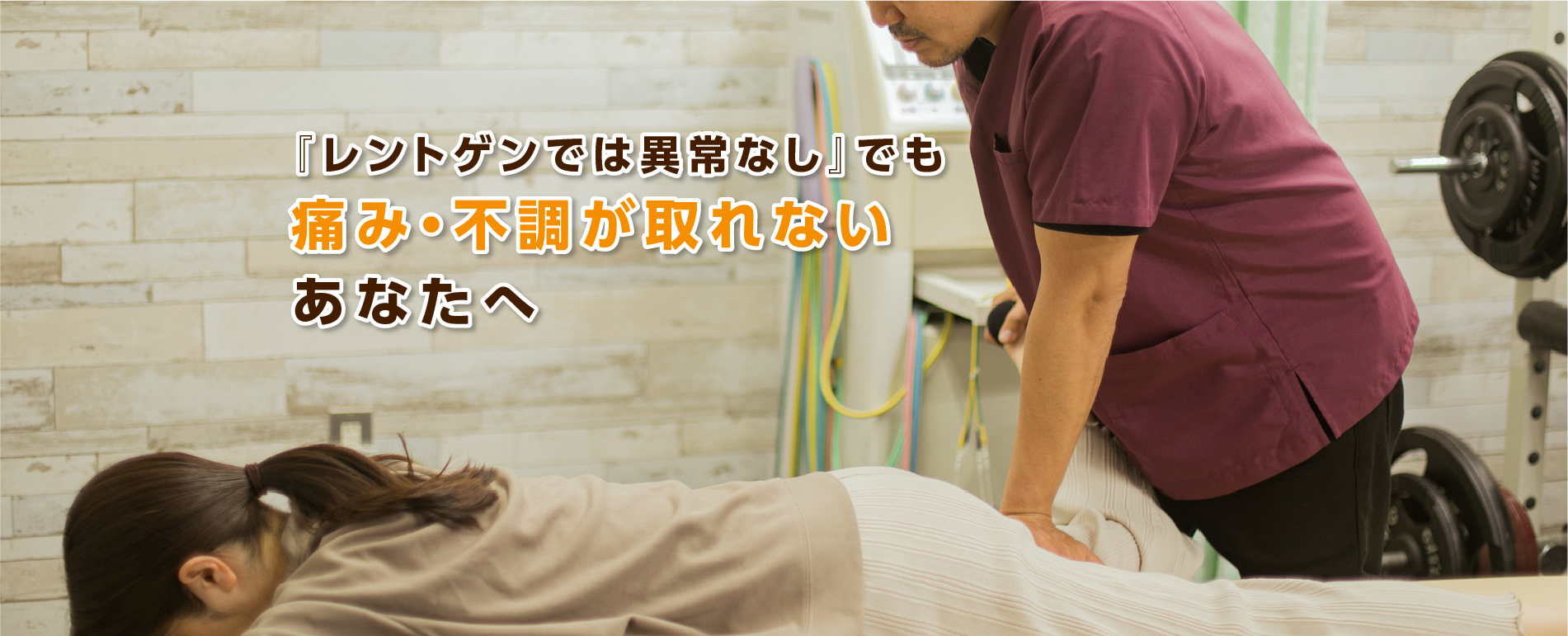

「レントゲン検査で異常はないといわれたけれど痛む」

「マッサージでもんでもらってもなかなか良くならない」

重症腰痛専門施術は、そんなつらい腰痛やぎっくり腰、脚のしびれでお困りの方への専門施術です。

筋肉関節へのアプローチはもちろんのこと、神経へのアプローチも同時に行うことで神経伝達を正常化し、痛みを根本から改善に導きます。

症状一覧

SYMPTOM

頭

首

肩

腰

足

その他

新着コラム

COLUMN

柏市 雨の日痛い

応急処置

柏市 RICE処置

応急処置

柏市 RICE処置

肩の痛み

柏市 五十肩

筋トレ

柏市 体幹トレーニング

筋トレ

柏市 体幹トレーニング

筋トレ

柏市 体幹トレーニング

筋トレ

柏市 体幹トレーニング

当院のご紹介

ABOUT US

ほっと整骨院

株式会社ボディーバランスサポートナオ

- 住所

-

〒277-0861

千葉県柏市高田601-3

- 最寄駅

-

柏駅から市内循環バス「熊野神社前」下車徒歩2分

- 駐車場

-

有り(2台)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ▲ |

- お電話でのお問い合わせ

-

04-7197-1235

- LINE予約はこちら24時間受付